新年あけましておめでとうございます。

昨年はHPを開設したものの、雑多に追われあまり更新できませんでした。そんな中新年を迎えました。

今年こそ、がんばりたいと思っています。嬉しいことにbibibi-japan.comを運営しているNPO法人文華舎に刻字作家の深田虹心先生から素敵な表札をいただきました。トレードマークの井伊家の橘の家紋がキラキラでもう最高です。ありがとうございました。

今年は午年です。

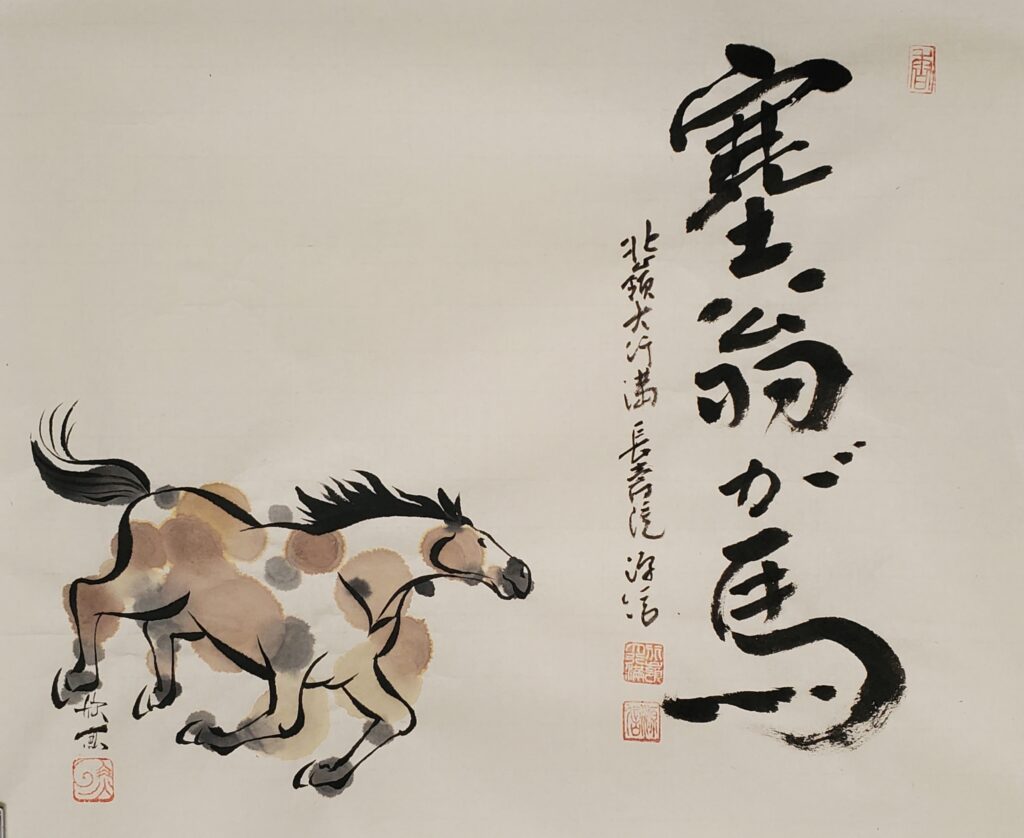

延暦寺長寿院の藤波源信大阿闍梨の「塞翁が馬」画・加藤清人 人生良い方に転じるとよろしいね。

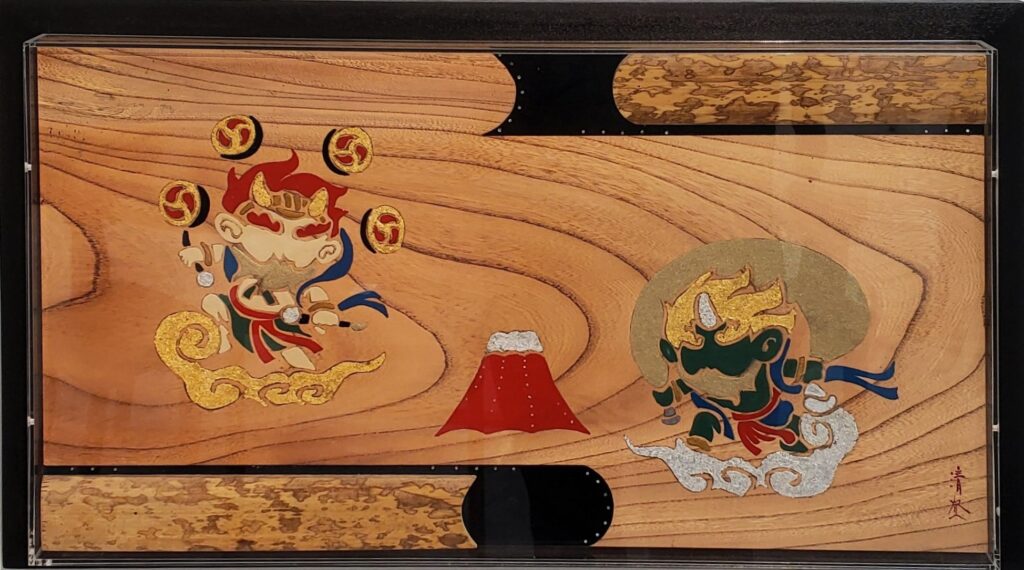

こちらは、仏師・彫刻家 伊原栄一先生の「双耀の天馬」です。躍動感が素晴らしいです。

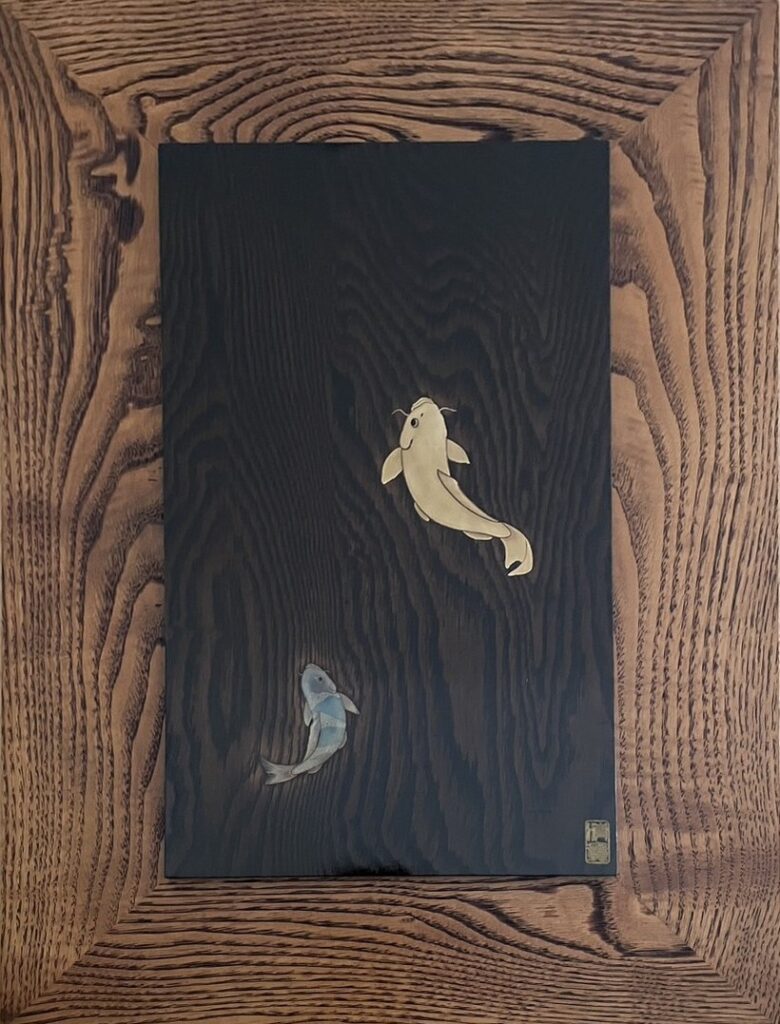

こちらは、漆絵師の田中清貴先生の漆絵「うま」です。あったかい心につつまれます。

こちらは、ガラス工芸作家の神永朱美先生の午です。ほのぼのします。

今年はいろんなBIBIBIをご紹介していきたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いします。

-683x1024.jpg)